Visitare una monografica su Piet Mondrian, oggi, non è cosa facile. Richiede uno sforzo. Quella pittura pura, così maledettamente oggettiva, scientifica, sembra lontana dalla sensibilità attuale, maggiormente incline a forme artistiche più espressioniste o ad un astrattismo irrazionale, legato ad oscuri automatismi psicologici. Ci sembra più agevole fruire di un’arte che induca turbamento più che riflessione, coinvolgimento più che ragionamento. Forse ciò è dovuto ad una presunta frattura, operata da un certo punto in poi, tra arte e scienza. E l’arte di Piet Mondrian sembra voler recuperare questa lacerazione.

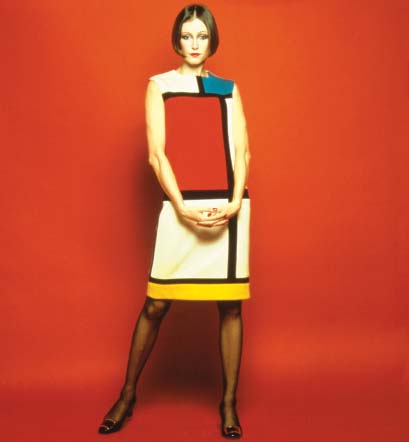

Appare quindi una bella scommessa quella fatta dal Complesso del Vittoriano a Roma, promotore di una grande retrospettiva sul maestro olandese. Eppure visitare questa mostra dal titolo perentorio “Mondrian. L’armonia perfetta”, aperta fino al 29 Gennaio 2012, è uno sforzo che vale la pena di fare. Una volta riappropriatosi della facoltà di andare al di là dell’emozione, scoprire (o riscoprire) questo maestro del Novecento significa comprendere le ragioni più profonde della sensibilità formale contemporanea. Quelle forme astratte sono all’origine di un linguaggio a noi familiare che, a partire dai primi esperimenti dei mass-media degli anni ’50 e giungendo all’estetica del pixel informatico, ha costruito buona parte dell’approccio visivo contemporaneo. Siamo stati tutti educati da queste forme, quasi senza saperlo.

Piet Mondrian è il massimo rappresentante di De Stijl : i destini del pittore e del celebre movimento artistico sono strettamente intrecciati. Il sogno comune di un’arte totale, universale, pura, s’è manifestato nell’individuo e nell’avanguardia artistica, incontrandosi e scontrandosi, fondendosi in una molteplicità d’intenti e risultati.

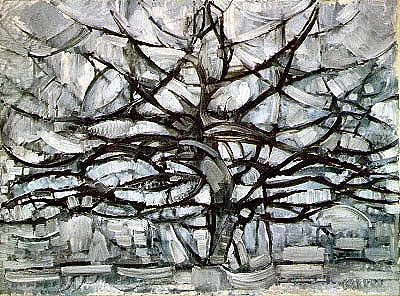

Il pittore che arriva a Parigi nel 1912 è un uomo di quarant’anni, artisticamente già formato, seppur alla continua e infruttuosa ricerca di un proprio linguaggio. Mondrian trentenne passa con disinvoltura dall’oscuro autoritratto del 1908, di chiara influenza simbolista e teosofica, al paysage alla Cezanne del 1911, al Portrait de femme di matrice cubista del 1912. È proprio il confronto con i cubisti a indurre Mondrian a sintetizzare le forme: una semplificazione progressiva, rapida, ben esemplificata dalla serie di alberi che realizza tra il 1911 (L’arbre gris) e il 1913 (L’Arbre A, la Composition Arbre). Le forme biologiche si riducono gradualmente, i rami diventano linee, il soggetto perde verosimiglianza e diventa composizione. Fino al 1917, quando, insieme a Theo Van Doesburg, fonda la rivista De Stijl, lo stile: l’astrattismo razionale è ormai una realtà, una scuola condivisa da una generazione intera di artisti olandesi.

È negli anni ’20 che il neoplasticismo si consolida, costruendo una grammatica e una sintassi formale che resteranno invariate per due decenni, declinano all’infinito il linguaggio neoplastico di Van Doesburg, Van Der Leck, Huszàr, Gino Severini, Georges Vantongerloo, trovando nelle celebri Compositions di Mondrian la sintesi più efficace. Non si tratta più di dipingere ma di organizzare lo spazio; non si realizza un dipinto, si costruisce un’equazione artistica, spirituale.

Questo principio si applica ad ogni cosa. De Stijl è composto da pittori, scultori, architetti, designer, poeti, sebbene non abbia più senso alcun ruolo, alcuna definizione. L’artista neoplastico è uno scienziato dello spazio, un mago dello spirito: esoterismo e scienza si mescolano, si adattano ai tempi nuovi, ad uno stile di vita inedito che richiede forme che lo rappresentino. De Stijl giunge a risultati totalizzanti, sintetici: il progetto della Maison Schroder di Gerrit Rietveld del 1925, gli schizzi per una Cité Fonctionelle di Jean Gorin del 1929 sono l’espressione architettonica delle composizioni bidimensionali di Mondrian. Al punto che Mondrian stesso si fa architetto e designer, progettando il proprio atelier parigino in 26 rue du Départ, ricostruito in scala originale all’interno della mostra.

L’astrattismo razionale di De Stjil può declinarsi su ogni cosa, perché riassume in sé i principi costitutivi dello spazio. È diverso dall’astrattismo di Kandinskij, scevro da regole perché psicologico; richiede più attenzione che empatia, stimola riflessioni matematiche più che il piacere estetico (inteso come espressione del bello, del sublime o, come accade spesso nell’arte contemporanea, dell’ironia). Ma questo è uno dei volti dell’avanguardia artistica, che è stata allo stesso tempo irrazionale e razionale, selvaggia e logica, distruttiva e costruttiva. E in questa contraddizione rintracciamo la nostra possibile incomprensione.

- Attenzione: questo è un articolo di critica sulla figura di Piet Mondrian, non è una recensione specifica sulla mostra in oggetto.